読者を惹き込むストーリーライティング

小説・ドラマ・映画・漫画・落語…。あなたも、ストーリーに触れて心が震えたり、胸がいっぱいになったりした経験が一度はあるのではないでしょうか。また反対に、ストーリーに影響されてどんよりと暗い気持ちになったり、げんなりして途中で投げ出したりしたことはありませんか。

この記事では、テキストの会社である私たちが、「ストーリーを紡ぐライティングとは?」という問いに正面から向き合います。ストーリーテキストが果たすべき役割と、魅力的な仕上がりにするための手法についてひもといていきます。

ストーリーは、なぜ人の心を打つのか?

ストーリーのあるテキストとは、情景や心象風景がありありと浮かぶような臨場感のある描写によって、読者の想像力のスイッチを押すテキストのこと。

記事を始めるにあたってまず、ストーリーテキストをこう定義したいと思います。ここでは、動画や音声など書き言葉以外のコンテンツでも、それが文字を使って組み立てられた場合には、広く「テキスト」と呼ぶことにします。

では、「読者の想像力のスイッチを押す」とは具体的に何なのか? それをこれから見ていきましょう。

あるテキストをきっかけに想像力のスイッチが押されると、読者の内面世界は活発に動きはじめます。人はみな異なる内面世界を持っているため、そのとき湧き起こる内的体験は誰一人として同じではありません。そのため同じテキストに触れても、読んだ人の数だけ、それぞれ固有の感覚世界が立ちあがり、人々は自身のフィルターを通してストーリーを味わいます。つまりストーリーテキストには、読者の中へと入り込み、100人なら100通りのパーソナルな体験を喚起する力があるといえます。

そしてそのとき、同時に起こることがあります。それは、読み手と書き手が「同じ世界を共有する仲間」としてひとつの線で結ばれるという関係性の変化です。少し前まで「どこかの他人のもの」だったストーリーは「私たちのストーリー」になり、「赤の他人」は「見知った仲間」へと姿を変える。いつの時代もストーリーが人の心を打つのは、この「内的体験の喚起」と「共感的つながり」ゆえといえます。

ストーリーは、なぜ人の心を打つのか?

臨場感のある描写が読者の想像力のスイッチを押し、

固有の内的体験を喚起する。

ストーリーテキストは、どんな場面で有効か?

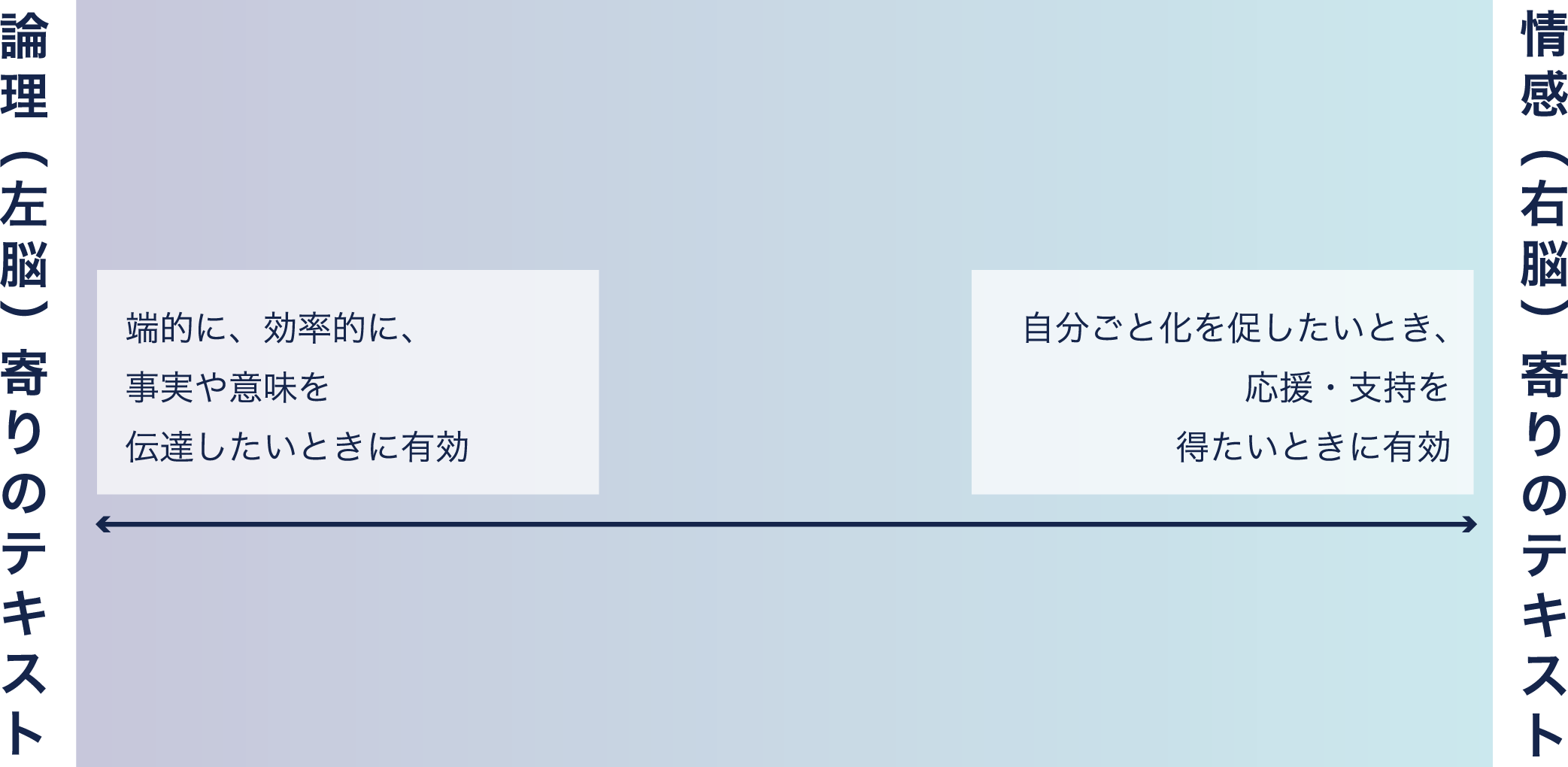

ストーリーライティング習熟への道は、ストーリー語りが有効な場面とそうでない場面を見極めることから始まります。私たちが日常的に触れるテキストは、以下のようなグラデーション状の物差しを使って、その位置づけと役割を確認できます。

◉論理(左脳)寄りのテキストの身近な例

ニュース記事、料理のレシピ、取扱説明書、小論文 など

◉情感(右脳)寄りのテキストの身近な例

アメリカ合衆国の大統領のスピーチ、スポーツ中継のナレーション、クラウドファンディングの支援呼びかけ文 など

※ストーリーテキストはこちらに位置づけられます。

上で示した物差しは、明確な境界線なしに連続的に変化します。そのため私たちは日ごろ、起承転結などの物語調でなくても、同様に機能するストーリーテキストをかなりの数、目にしていることになります。

企業が発信するコンテンツにおいても、ストーリーテキストはさまざまな場面で効力を発揮します。たとえば、誠実なものづくりを実践するメーカーが、特設サイトを立ち上げて自社の取り組みをアピールしたいとき。彼らが堅持する哲学、開発・製造工程における試行錯誤の軌跡、その結果、練り上げられた生産技術と品質管理体制をテキストでまとめ、雰囲気のあるイラストを添えれば、ユーザーの心に訴える仕上がりになりそうです。

あるいは業績悪化に悩む企業が本気の改革に乗り出すため、動画を配信して社員の意欲向上を促そうというとき。組織トップの本音と肉声のほか、過去の反省と未来に向けた覚悟、社員への呼びかけを各部門長にインタビューしてシナリオ化することで、「伝わる」メッセージになるなどが考えられます。

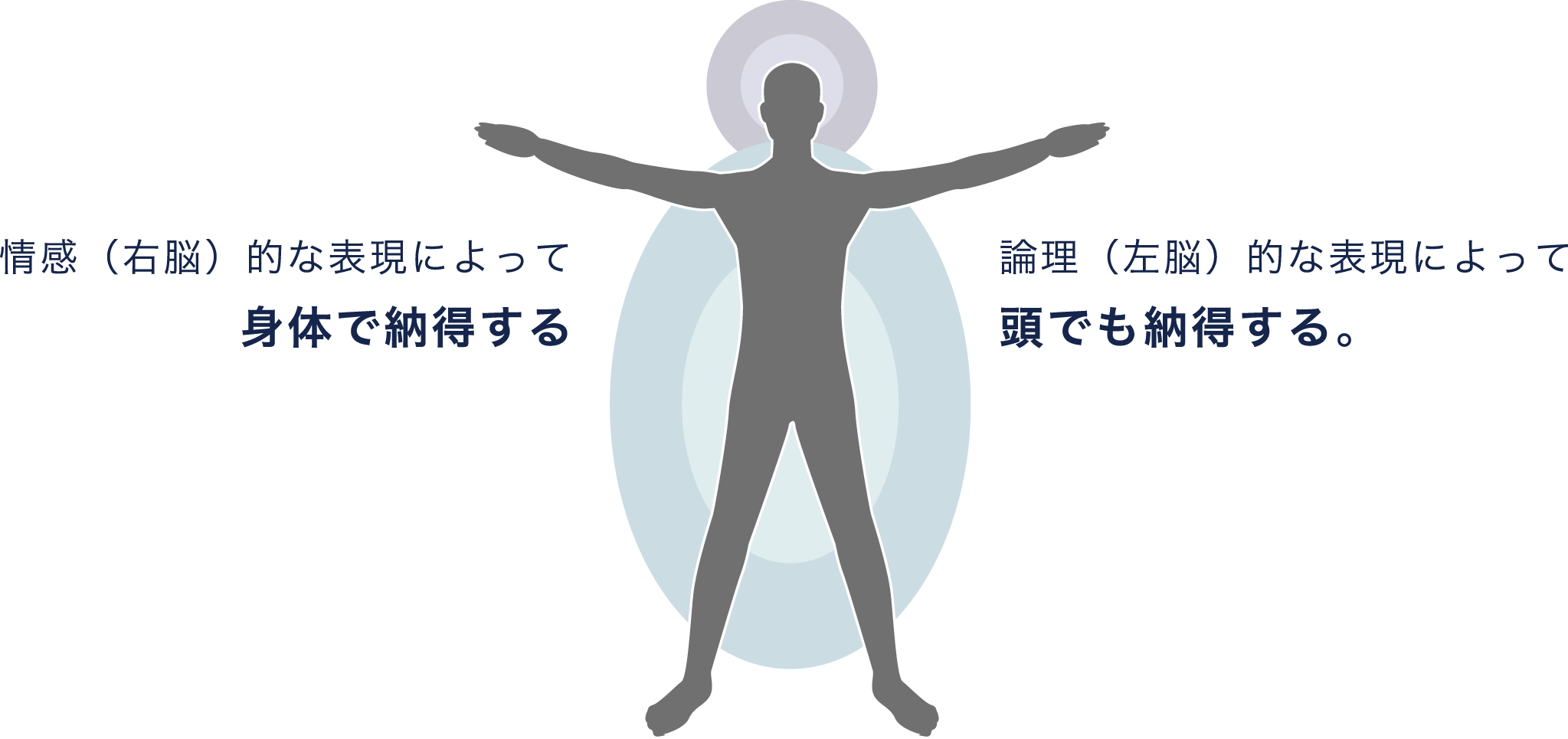

さて、ストーリーテキストの良し悪しを見分ける簡単なチェック方法があります。それはそのテキストが、読者の「身体」と「頭」の両方(すなわち全身)に働きかけているかどうかです。

なぜなら優れたストーリーテキストは必ず、

身体で納得する / 頭で納得する

という2つの作用を読者にもたらすからです。

読むことで身体と頭が矛盾なく一致し、「なるほど〜!」「わかる〜!」と思わず声が出つつ身も乗り出してしまうような状態を生み出せたなら、そのテキストは大きな効果を発揮したといえるでしょう。反対に、身体と頭が食い違った状態のまま、なんとなくすっきりしない感触や同意できない気持ちが残るのであれば、そのテキストは機能しているとはいえません。

ストーリーテキストは、どんな場面で有効か?

読者を動かし、行動変容を促したい場面で、

ストーリーテキストは力を発揮する。

ストーリーの種はどこにあるか?

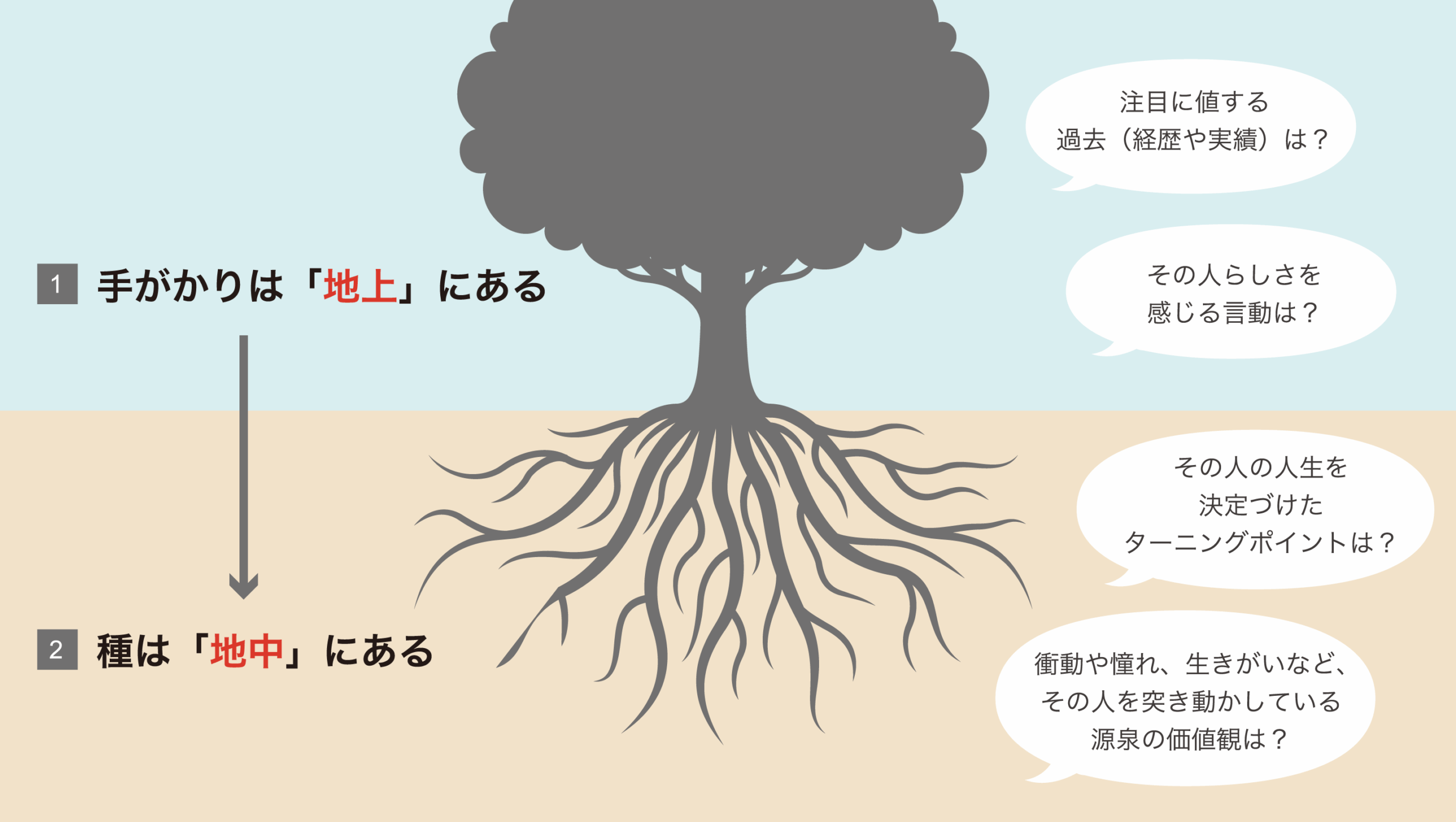

ここからは、ストーリーライティングの手順を見ていきます。最初に取りかかるのは「種探し」です。

どんなテキストにも、そのテキストを通して伝えたいこと、つまり企画意図から導き出された「テーマ」があります。そしてそのテーマの周辺には必ず、「人(=取材対象)」がいます。ストーリーの種はこの人の中にあります。

- 企画意図から導き出された「テーマ」

- そのテーマに関わる「人」 ←ストーリーの種はここ

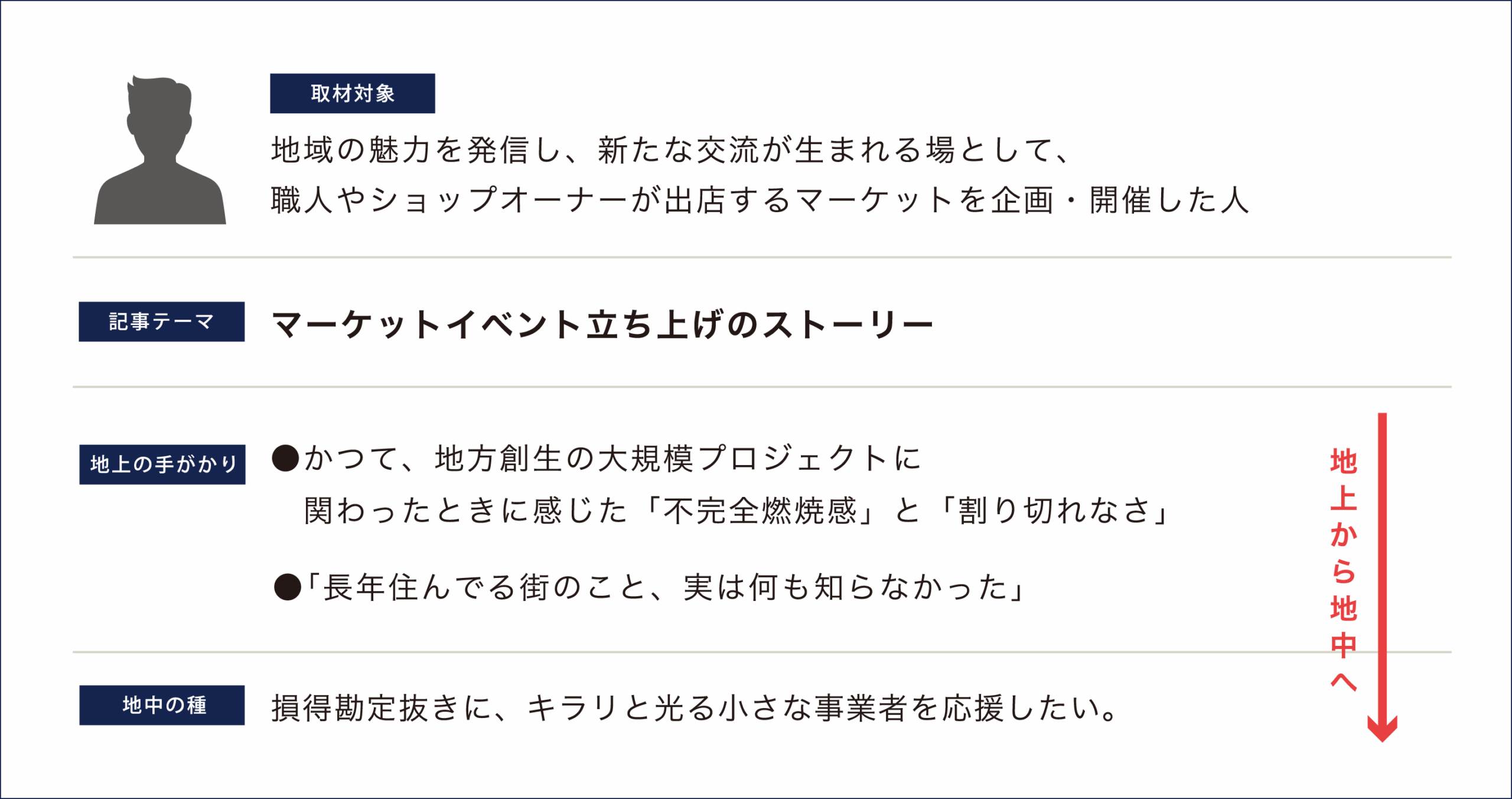

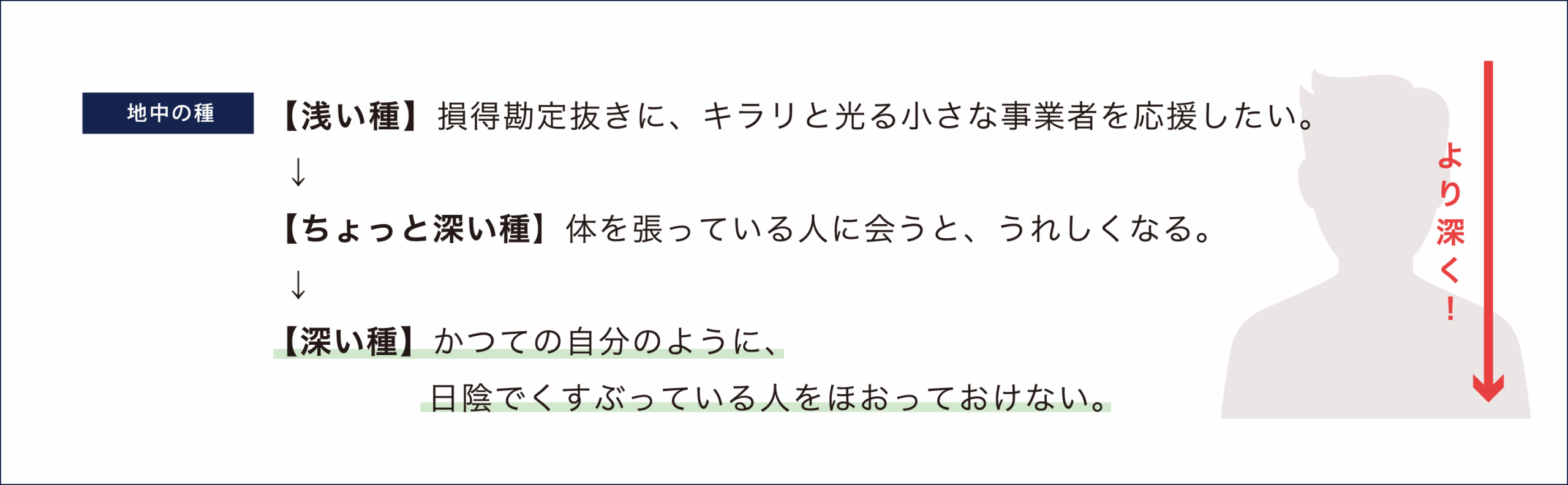

その際、取材対象を「地上」と「地中」の二層でとらえ、「地上から地中へ」という流れで進むと迷いません。「観察可能な要素の奥には、その人をその人たらしめている源泉がある」という前提で種を探しに行きます。

たとえば、個性豊かな事業者が出店するマーケットを企画・開催し、「地元に新風を起こした」と注目を集めている人物がここにいるとします。地上の手がかりは、彼の仕事の実績と幾度も繰り返されるフレーズ。そこから、地中の種らしきものが見えてきます。

ストーリーの種は地中深くにあるほど、いっそう「その人らしさを帯びる」という特徴があります。地中浅い種はありきたりの、既視感に満ちた種である場合が多いのですが、掘れば掘るほどその人でしか成立しない、その人にしか語れないストーリーの種が現れます。という原則のもと、より深い種はないか、手がかりと見立てを頼りに掘り下げていきます。

このとき私たちに求められるのは、地上に見えるものをよく「観察」しようという態度。そして観察結果をもとに、地中に潜むものを「洞察」する力です。もし対象人物を取材できないときは、「リサーチ」と「想像」を何往復も繰り返して種の当たりをつけます。

またこの種探しは、グループや組織など対象人物が複数の場合でも有効です。そのときは対象者全員を「ひとつの人格を持つ存在」としてとらえ、先に示した手順で種を探します。複数の場合、対象が漠として捉えづらく感じますが、そこは踏んばりどころ。キーパーソンの過去の発言や経営理念、創業者のエピソードなどをヒントにしながら、目を凝らして探索します。

ストーリーの種はどこにあるか?

それは地中深く、

その人を行動へと駆り立てる価値観の中に存在する

ストーリーの種が大きく育つ条件は?

◉条件その1:対象人物の目線でありありと描写する

ストーリーの種を見つけたら、種を育てるプロセス=実際のライティング作業に入ります。前半は、記事テーマをもっとも雄弁に語るエピソードを選び、対象人物の目線に入り込んでありありと描写するステップです。ストーリーの活きのよさは、ひとえに書き手がどこまで対象人物の目で世界を見ることができるかにかかっています。

そのときの心の動きや湧き上がる感情、心象風景はどうだったか? 場に流れる空気や景色はどうだったか? 息遣いや身体の変化は、相手の表情はどうだったか?

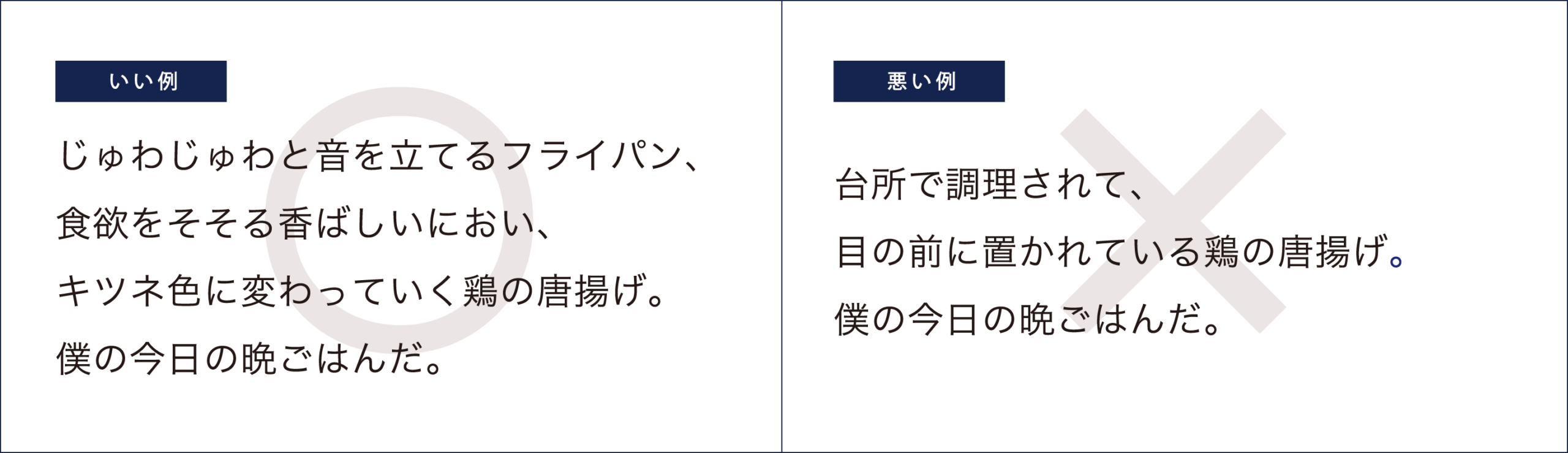

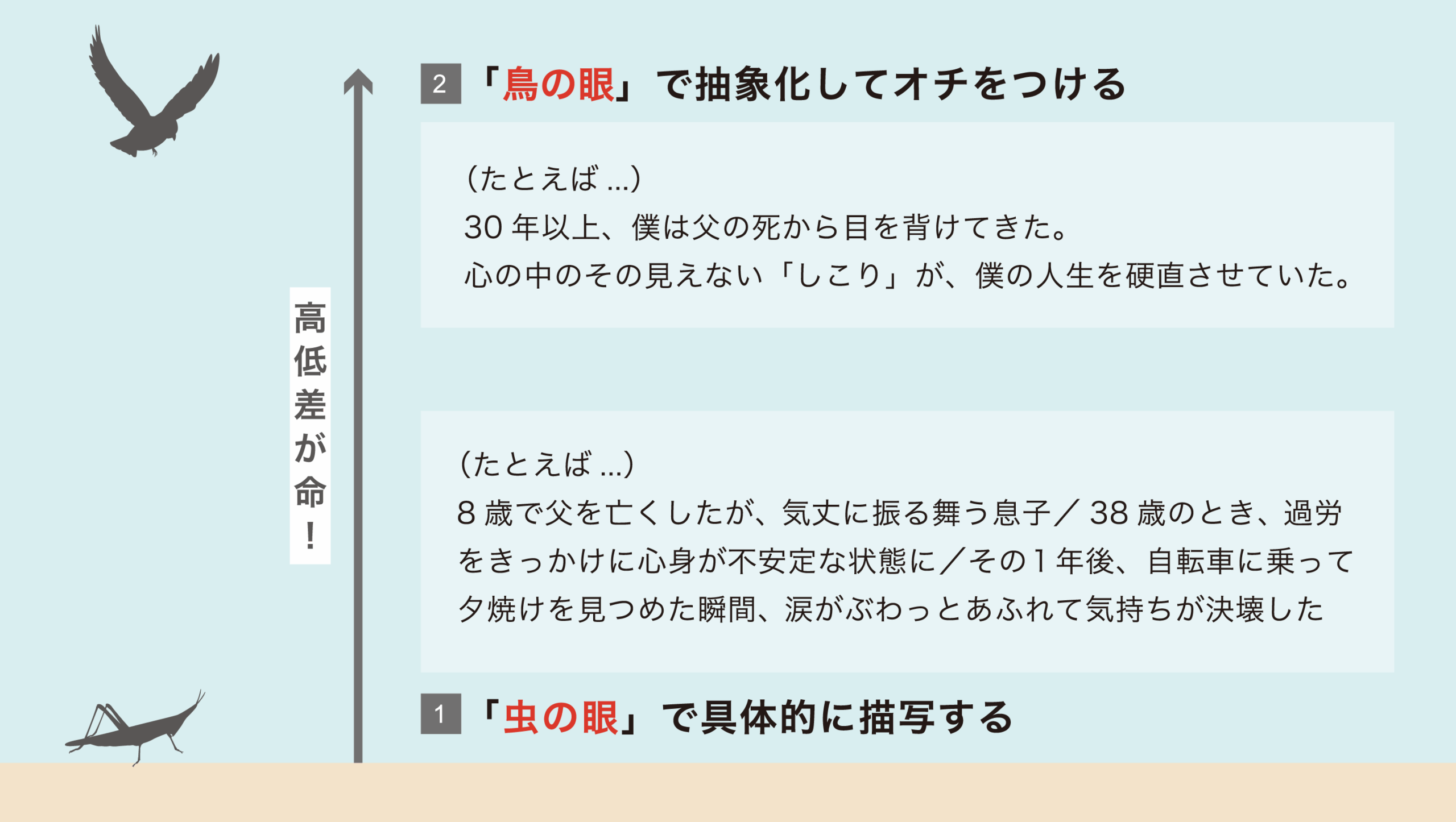

想像力を思い切り働かせて、いわば地を這う「虫の眼」になりきって、細部に目を光らせて描写します。目指すのは、読者が読んだ内容を「一枚の絵」として心の中でくっきりと描ける状態。「虫の眼」へのにじり寄りが甘いと絵の輪郭がぼやけ、臨場感に欠けた薄いテキストになってしまいます。

…と軽く書きましたが、これが決して流れ作業のようにいかないのは書き手である私たちが肌身に染みて知っています。「虫の眼」で描写するとは、頭ではなく感性と記憶を総動員して、徹底的に日常の言葉で書くこと、ともいえます。自分の文章を第三者の視点でクールに眺め、血の通っていない描写を一つひとつ見つけては生きた言葉に置き換えていく、不断の努力が欠かせません。

◉条件その2:エピソードを抽象化してオチをつける

続く後半はストーリーの仕上げとして、いま語った具体描写を抽象化してオチをつけるステップ。「虫の眼」から今度は高度を上げてストーリー全体を見渡す「鳥の眼」になり、このエピソードを通してもっとも伝えたいメッセージを結晶化します。

この「虫の眼から鳥の眼へ」の高低差はストーリーライティングの命とも言うべき大切なポイントで、振り幅が大きいほどストーリーに説得力が生まれます。なぜなら大きな高低差は、読者の視点のドラスティックな転換を引き起こすからです。そのとき起こるのは、「ディテール/私個人」の世界から「本質/私たち」の世界への移行です。

- 虫の視点:ディテールがよく見える ←主語は「私」

- 鳥の視点:本質がよく見える ←主語は「私たち」

こうして、異なる二つの視界を経験した読者の中には「ストーリーの世界をじっくり味わった」という充足感が生まれ、物語が描く弧は閉じられます。

最後に、物語調の展開をなさないストーリーテキストについて補足しておきます。読む人がそこに何らかの「ストーリー性」を感じ取って想像の扉が開かれるのなら、それが数行のテキストでも、ワンフレーズのキャッチコピーでも、正真正銘のストーリーテキストです。

そうした短いテキストの場合、

A:「虫の眼」で具体的に描写する

B:「鳥の眼」でエピソードを抽象化してオチをつける

という二つのプロセスのうち、Aの成果は表に現れず、Bの成果だけがテキスト化されることになります。しかし、書き手がAをどれだけ高い解像度で行ったかという水面下のプロセスの質が、アウトプットに如実に現れてしまいます。

ストーリーの種が大きく育つ条件は?

「虫の眼」でありありと描写し、「鳥の眼」でオチをつける。

この高低差がストーリーに命を吹き込む

ストーリー創出の現場に立ち会い続けるために

ここまで、ストーリーテキストには読者の心の扉をノックし、「赤の他人」を「見知った仲間」へと変える力があること。そしてその力は、

- 対象人物のコアに目を凝らして、ストーリーの種を探す

- 対象人物の目線でありありと描写する

- エピソードを抽象化してオチをつける

という三つのプロセスを踏むことで発揮されることを見てきました。

すべての人の中にストーリーの種はあり、また同時に、すべての人の中にストーリーを求める心が宿っています。テキストを扱う私たちはそのことを心に留め、曇りのない眼差しでストーリー創出の現場に立ち会い続けていきたいと考えています。

文:エクスライト編集部

イラスト:中尾悠(yu nakao)